Dans les villages reculés du sud-est du Sénégal, la tradition des mutilations génitales féminines (MGF), autrefois très répandue, est progressivement remplacée par un mouvement de résistance radical mené par des hommes locaux. Ce changement culturel profond chez les maris, les pères et les chefs religieux de toutes les générations est en partie dû aux écoles des pères communautaires qui promeuvent l'éducation, la santé et l'égalité pour les filles.

« C'est mon père qui m'a dit que je ne devais pas accepter les MGF », explique Fatou, 16 ans. « Il m'a aussi dit que si j'apercevais ou entendais qu'une fille était excisée dans ma communauté, je devais venir le trouver et le lui dire pour que nous puissions porter plainte contre la personne responsabe et la dénoncer à la gendarmerie. »

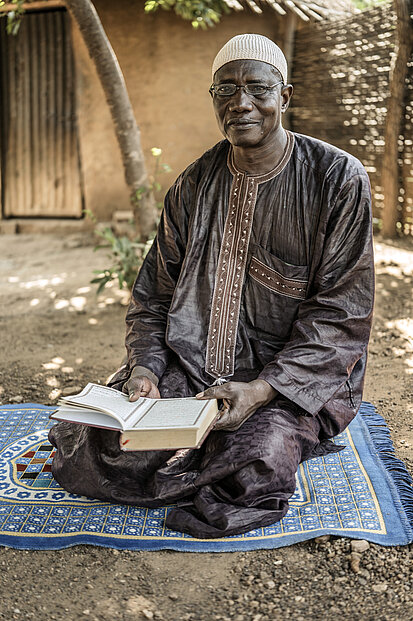

Dans trois petits villages du sud-est du Sénégal, près des frontières du Mali et de la Guinée, à environ 700 kilomètres de l'effervescence de Dakar, une importante révolution culturelle est ainsi en cours. Elle est silencieuse, déterminée, et menée par des pères et des maris qui pensent que certaines traditions anciennes n'ont plus leur place dans le monde moderne. En conséquence, la pratique des mutilations génitales féminines a largement disparu dans ces villages et a été remplacée par une initiative enthousiaste visant à envoyer les filles à l'école.

Écoles des pères - un lieu de discussions et d'information

Les exciseuses traditionnelles, connues sous le nom de bardiéli en langue locale pulaar et de numou nusso en diakhanké, n'ont plus de travail. Les grands-parents et les parents sont convaincus que les anciennes traditions n'ont plus cours, et les fêtes villageoises au cours desquelles on apportait du savon, de l'argent et des foulards aux jeunes filles fraîchement excisées ont cessé. Ce changement culturel radical et profond est principalement dû au travail de sensibilisation du père de Fatou et de ses collègues - tous membres de l'École des Pères locale.